Editais e Resultados

Resultado dos Pedidos de Isenção – Edital n. 08/2024

4 dias atrás

EDITAL n.º 08/2024 – Oferta de Estudante Especial para o 2º semestre de 2024.

2 semanas atrás

EDITAL DE RESULTADO Nº 07/2024: DIVULGAÇÃO DE RESULTADO E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

4 semanas atrás

Resultado da Seleção de estudante regular para Turma 2˚ semestre de 2024

1 mês atrás

APROVADOS NA PRIMEIRA ETAPA DA SELEÇÃO DE MESTRADO PECEM 2024/2- Edital 03/2024

2 meses atrás

EDITAL PECEM N.º 06/2024

Estabelece normas e procedimentos para credenciamento inicial de professores da Universidade Estadual de Londrina como docentes permanentes para o curso de mestrado do PECEM.

2 meses atrás

Teses e Dissertações

Nesta Tese é apresentado um estudo, de natureza qualitativa, relacionado à análise da produção escrita de estudantes do Ensino Médio em questões de Ciências do PISA que abordam conceitos químicos. O estudo tem como objetivo responder a questão de pesquisa: “Quais conhecimentos científicos e Práticas Científicas são manifestadas na produção escrita de estudantes do Ensino Médio ao responderem questões de Ciências do PISA? E quais suas relações?”. Para tanto, questões de Ciências da avaliação internacional em larga escala PISA foram propostas a 101 estudantes da 3ª Série do Ensino Médio de três instituições públicas de ensino localizadas no Município de Londrina. À luz dos procedimentos metodológicos da Análise de Conteúdo, as produções escritas, que correspondem às respostas/explicações dos estudantes, foram coletadas, organizadas, analisadas, interpretadas e agrupadas em categorias. Apesar da dificuldade da maioria dos estudantes em mobilizar conhecimentos necessários para explicar fenômenos científicos e/ou lidar com as informações das questões para analisar e interpretar dados e, consequentemente, produzir argumentos e conclusões baseadas em evidências científicas, os resultados evidenciam que há relações entre os conhecimentos científicos e as Práticas Científicas manifestadas na produção escrita de uma parcela dos estudantes que responde satisfatoriamente as questões de Ciências do PISA. Nesse sentido, infere-se que esses indivíduos mobilizam e, consequentemente, relacionam conhecimentos e Práticas Científicas ao construírem respostas/explicações (produções escritas) que se se aproximam dos objetivos de resolução das questões, denotando o envolvimento com as práticas de desenvolver e utilizar modelos, planejar e realizar investigações, analisar e interpretar dados, utilizar a matemática, fornecer argumentos baseados em evidências e construir explicações científicas. Logo, pode-se dizer que estes estudantes possuem algumas capacidades e habilidades para utilizar conhecimentos atinentes aos conceitos e processos da Ciência ao resolverem determinadas questões de Ciências do PISA.

ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: CENÁRIOS PARA APRENDIZAGEM

Esta pesquisa tem como foco compreender a aprendizagem no contexto de atividades de modelagem matemática, bem como as implicações desse processo quando as atividades são desenvolvidas no âmbito da sala de aula. Sendo assim, o objetivo é investigar contribuições da modelagem matemática para aprendizagem dos estudantes. Para compor os dados empíricos da pesquisa foram desenvolvidas atividades de modelagem em uma turma do nono ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede particular de ensino localizada em uma cidade no norte do Paraná ao longo do ano letivo de 2022. Os dados para a pesquisa foram compostos por gravações dos diálogos das aulas, captura de imagens, relatórios entregues pelos grupos e questionários. O referencial teórico para a pesquisa articula aprendizagem e modelagem matemática. Caracteriza-se modelagem matemática como alternativa pedagógica e seus encaminhamentos na sala de aula, bem como a denifição de aprendizagem apresentada por Knud Illeris, “qualquer processo que, em organismos vivos, leve a uma mudança permanente em capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento biológico ou ao envelhecimento. Desta definição de aprendizagem, o modelo proposto por esse autor, caracteriza processos (internos e externos) e dimensões da aprendizagem (interação, conteúdo e incentivo) que estão interconectadas em qualquer situação de aprendizagem. Com uso da metodologia de pesquisa qualitativa, deliniamentos foram traçados com relação ao desenvolvimento, coleta e organização dos dados para as análises. Após a organização dos dados, cenas significativas foram selecionadas a fim de evidenciar manifestações de aprendizagens. A partir das análises realizadas, evidenciou-se que as atividades de modelagem matemática proporcionam condições de aprendizagens por meio de três aspectos fundamentais sendo essa associada à funcionalidade, sensibilidade e socialidade.

Neste estudo são apresentados resultados de uma investigação em que se buscou

caracterizar as Práticas Científicas por meio da descrição das ações docentes

observadas na execução de aulas de Química ministradas por licenciandos em

situação remota. Os dados foram coletados em uma disicplina ministrada para

estudantes do segundo ano do curso de licenciatura em Química, voltada à

elaboração e desenvolvimento de oficinas temáticas para alunos da Educação Básica.

A disciplina foi ministrada no formato remoto por conta da pandemia do Coronavírus.

Parte da disciplina foi realizada de forma síncrona e parte de forma assíncrona,

mediante o estudo e discussão de textos que fundamentaram o planejamento e a

execução de oficinas temáticas. A questão norteadora da investigação foi: Quais

ações docentes são evidenciadas em aulas de Química ministradas por licenciandos

no Ensino Médio e quais delas estão relacionadas com as PC? Para tal, foram

selecionados como corpus da investigação os vídeos das regências realizadas por

dois grupos de licenciandos. Mediante as análises das ações e microações

observadas nas aulas, evidenciamos 22 ações docentes nas aulas do grupo 01 e 20

ações docentes nas aulas do grupo 02. Desse conjunto de ações, 11 delas

apresentaram microações relacionadas às Práticas Científicas, a saber: A PC1 –

Fazer perguntas, pode ser caracterizada pela ação perguntar; a PC2 – Desenvolver e

usar modelos, pelas ações apresentar, comentar, demonstrar, descrever e explicar; a

PC3 – Planejar e realizar investigações, pelas ações comentar, demonstrar, descrever

e explicar; a PC4 – Analisar e interpretar dados, pelas ações analisar, identificar e

interpretar; a PC5 – Utilizar matemática e o pensamento computacional, pelas ações

calcular, comentar, escrever e explicar; a PC6 – Construir explicações, a PC7 –

Argumentar a partir de evidências e a PC8 – Obter, avaliar e comunicar a informação,

pela ação explicar com diferentes microações. A análise das regências evidenciou que

uma mesma prática científica pode estar relacionada a mais de uma ação, o que é

especificado pela microação. As estratégias de ensino e os recursos adotados pelo

licenciando podem favorecer um maior ou menor número de ações e,

consequentemente, sua relação com as PC. Os dados reforçam ainda que, na prática

docente, pode-se evidenciar outras ações além daquelas relacionadas às Práticas

Científicas, caracterizadas em situações na qual o docente estabelece relações

pessoais ou sociais com os alunos ou com o conteúdo proposto, por meio da gestão

de conteúdo ou da classe.

O uso difuso do termo aprendizagem na área de pesquisa em Modelagem Matemática na

Educação Matemática torna-se terreno fértil para instauração de aplicações dogmáticas de

imagens acerca da aprendizagem e da matemática, gerando dificuldades de compreensão acerca

de sua significação e de como ela se dá. Nesse cenário, a presente pesquisa visa estruturar uma

visão panorâmica da aprendizagem em atividades de modelagem matemática a partir de uma

perspectiva wittgensteiniana. Essa estruturação desdobra-se em três movimentos, que busca ver

concatenações acerca dos diversos usos do termo aprendizagem no âmbito da Modelagem

Matemática na Educação Matemática. No primeiro movimento, descreve-se gramaticalmente

os entendimentos de aprendizagem e as inferências sobre a aprendizagem a partir das ações de

estudantes em publicações da literatura, o que resultou em uma compreensão constituída por

uma tecitura de semelhanças de família entre traços característicos da aprendizagem. No

segundo movimento, com a finalidade de trazer elementos para caracterizar diferentes modos

de ver a aprendizagem, descreve-se os jogos de linguagem associados à aprendizagem que

emergem do desenvolvimento de atividades de modelagem matemática por estudantes

diferentes de dois contextos, uma disciplina Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias e

uma disciplina Modelagem Matemática na Perspectiva da Educação Matemática, de acordo

com duas abordagens distintas do fazer modelagem matemática: a análise de modelos e uma

abordagem holística, em que os estudantes realizam o processo completo do ciclo de

modelagem matemática, respectivamente. No terceiro movimento, o caminho é estabelecer

diálogos entre os dois primeiros movimentos, de modo a ver relações internas entre a

aprendizagem nos diferentes jogos de linguagem identificados no segundo movimento e os

traços característicos identificados na literatura. A visão panorâmica estruturada fornece

indicativos para: constituição de modos de ver a aprendizagem em modelagem matemática, que

pode se caracterizar de modos diferentes ao utilizar distintas abordagens; uma compreensão da

modelagem matemática como atividade linguística, cujas condições de aprendizagem se dão

internas à linguagem e aprender pode ser interpretado como aprender a aplicar regras de jogos

de linguagem que dão forma e significado ao fazer modelagem, evitando-se com isso o emprego

de atitude dogmáticas que buscam fundamentos últimos para aprendizagem em um mundo

platônico, mental ou ideal.

Nos siga nas redes sociais!

Coordenação

- Profa. Dra. Fabiele Cristiane Dias Broietti

- Profa. Dra. Pamela Emanuelli Alves Ferreira

Contato

Telefone: +55 43 3371-4711

E-mail: pecem@uel.br

E-mail da secretaria de pós: spgcce@uel.br

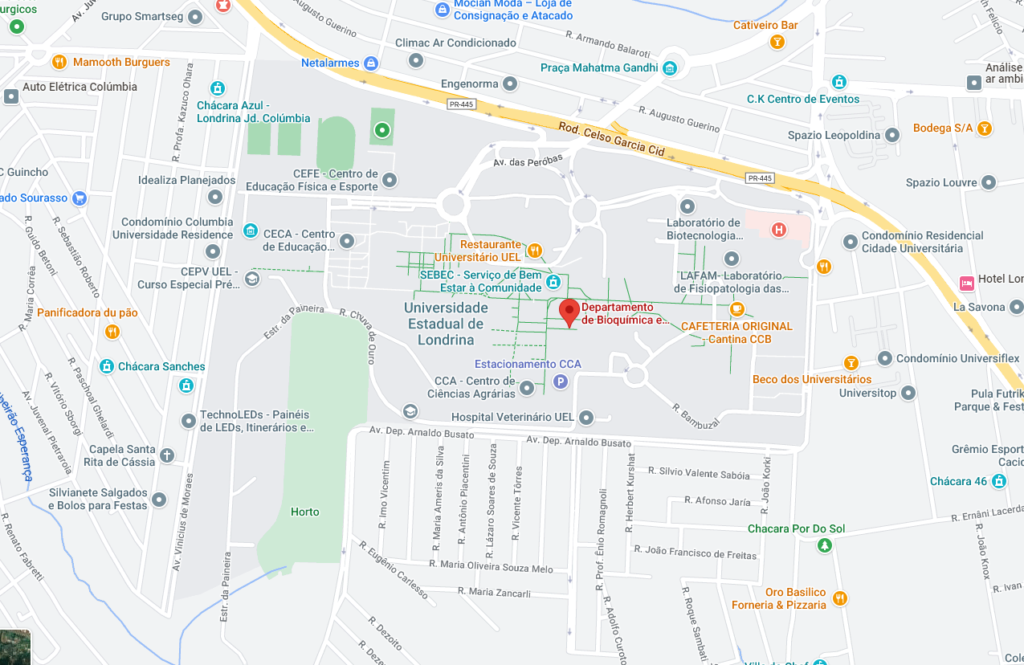

Endereço

Universidade Estadual de Londrina

Secretaria de Pós-Graduação do CCE

Rodovia Celso Garcia Cid | Pr 445 Km 380

Campus Universitário

Cx. Postal 6001 | CEP 86051-990

Londrina – PR

Apoio